Liputan6.com - Peristiwa penembakan Charlie Hebdo pada Rabu, 7 Januari 2015, menimbulkan reaksi berbagai pihak, termasuk dari kalangan dunia fesyen. Setidaknya 3 nama insan fesyen mengunggah foto untuk ikut memprotes tindak keji itu. Mereka adalah desainer Ricardo Tisci (Creative Director Givenchy), Karl lagerfeld (Creative Director Chanel), dan Olivier Rousteing (Creative Director Balmain).

Pada 8 Januari 2015, Tisci mengunggah sebuah foto ke Instagram yang menampilkan petikan dari seorang filsuf asal Prancis, Voltaire. Kutipan itu berbunyi: Saya mungkin tak setuju dengan opini Anda, tapi saya akan memberi hidup saya untuk hak Anda mengekspresikan pendapat itu.

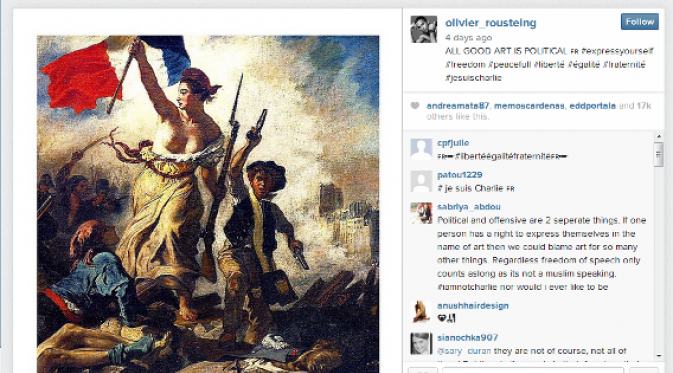

Pada hari yang sama, Rousteing mengunggah foto dari lukisan berjudul `Liberty Leading The People` karya Eugene Delacroix yang dibuat untuk merayakan July Revolution pada tahun 1830. Untuk foto tersebut, Rousteing menulis `ALL GOOD ART IS POLITICAL`

Baca Juga

Keseokan harinya, Lagerfeld mengunggah foto dirinya memegang kertas putih bertuliskan `Je Suis Charlie`. Kalimat bahasa Prancis yang berarti `Saya Charlie` itu merupakan simbol yang digunakan masyarakat untuk mengekspresikan protes mereka terhadap insiden penembakan Charlie Hebdo.

Advertisement

Charlie Hebdo adalah sebuah koran satir yang terbit secara mingguan. Kantor koran yang berada di kota Paris ini mendapat serangan penembakan dari 2 orang. Sebanyak 12 orang tewas akibat peristiwa horor tersebut. Empat orang di antaranya adalah kartunis ternama yang bekerja untuk media itu, yakni Cabu, Wolinski, dan Tignous, dan Stephane Charbonnier sang editor. Seperti dilansir dari Bbc.com pada Selasa (13/1/2015), kedua penembak di peristiwa itu meneriakkan `Allahu Akbar` yang berarti `Alla Maha Besar` saat melakukan aksinya.

Ini bukan pertama kalinya Charlie Hebdo diserang. Pada 2 November 2011, kantor Charlie Hebdo dibom. Saat itu adalah sehari sebelum media tersebut menerbitkan edisi dimana sampulnya bergambar karikatur Nabi Muhammad yang sedang berucap `100 lashes if you don’t die of laughter`. Terbitan tersebut sampulnya diberi judul `Charia Hebdo` sebagai bentuk candaan atas bahasan hukum Syaria.

Diurut ke masa yang lebih silam, koran Charlie Hebdo pertama kali menerbitkan edisi dengan sampul karikatur tokoh yang dihormati umat Muslim itu pada tahun 2006, tepatnya pada 9 Februari 2006. Edisi tersebut berisi gambar-gambar kartun Nabi Muhammad yang sebelumnya ada di koran Denmark, Jyllands-Posten. Terbitan-terbitan kontroversial Charlie Hebdo terkait tokoh spesial agama Islam ini memiliki angka penjualan yang lebih baik dari edisi biasa namun tentunya dengan reaksi protes besar dari kalangan Muslim dan kalangan-kalangan lain.

Terhadap edisi Charlie Hebdo tahun 2006, presiden Prancis saat itu, Jacques Chirac mengkritik hal itu dan mengatakan `Apapun yang dapat melukai kepercayaan seseorang, terkhusus kepercayaan agama, harus dihindari. Kebebasan berekspresi harus diwujudkan dalam spirit tanggung jawab`.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Studi Banding Dunia Fesyen tentang Kebebasan Berekspresi

Studi Banding Dunia Fesyen tentang Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi adalah hal yang menjadi bahasan utama dalam debat tentang aksi-aksi kontroversial Charlie Hebdo dan penyerangan yang menimpanya. Bicara tentang kebebasan berekspresi dalam kaitannya dengan dunia fesyen, mungkin masih teringat di benak Anda tentang bagaimana banyak pihak yang dikritik karena mengenakan aksesori kepala suku Indian karena hal itu disebut sebagai benda suci suku itu.

Pada akhir tahun 2012, label pakaian dalam Amerika, Victoria’s Secret meminta maaf kepada publik karena dalam fashion show tahunannya terdapat model Karlie Kloss yang mengenakan replika dari aksesori suci suku asli Amerika tersebut. “Kami meminta maaf bahwa replika aksesori Indian yang digunakan pada fashion show kami mengecewakan orang-orang. Dengan rasa hormat, kami tak akan menggunakan hal itu pada segala siaran, materi marketing dan hal apapun,” demikinya bunyi pernyataan dari pihak pakaian dalam itu seperti dilansir dari artikel Telegraph.co.uk berjudul `Victoria’s Secret apologises over American Indian outfit in catwalk show`.

Tahun 2013 giliran Karl Lagerfeld yang mendapat kritikan terkait penggunaan akesori suci suku Indian. Kritikan-kritikan tersebut dilontarkan pada koleksi Pre-Fall 2014 Metiers d’Art Chanel. Kemudian pada tahun 2014, majalah Elle Inggris yang mendapat kritikan serupa karena sampulnya menampilkan sosok penyanyi Pharrell Williams yang mengenakan aksesori kepala yang dianggap suci oleh suku asli Amerika. Ini hanya sebagian dari banyak peristiwa lain di dunia fesyen terkait kritikan atas penggunaan benda itu.

Kembali ke peristiwa Charlie Hebdo, banyak kalangan Muslim sendiri menilai bahwa tindakan para pelaku penembakan itu merupakan satu kesalahan. Bahwa ketidaksetujuan mereka atas tindakan Charlie Hebdo menerbitkan kartun Nabi Muhammad terwujud dalam sebuah aksi kekerasan yang beda ranah dengan apa yang Charlie Hebdo lakukan (aksi gambar dibalas dengan aksi tembak). Namun soal kebebasan berekspresi yang menjadi topik picu dari semua yang terjadi tentu perlu bahasan tersendiri.

Merujuk pada protes yang dilontarkan tentang penggunaan aksesori kepala suci milik suku Indian, apakah tak bisa juga standar yang sama diterapkan pada kasus karikatur Nabi Muhammad yang terbitkan koran Charlie Hebdo? Bukankah sosok itu juga dianggap suci oleh suatu kalangan? Bahasan tentang hal ini tentu butuh pemikiran filosofis yang mendalam. Namun cukup jelas bahwa kebebasan original tanpa batas yang bisa dieksekusi oleh manusia mendapat batasannya dalam kontrak sosial berdasar sebuah asas. Dan saat dibatasi itulah apa yang disebut `hak` terbentuk.

Persoalannya adalah apa saja asas-asas tersebut? Untuk hal ini, wilayah etika yang menjadi bahan garapan pemikiran. Ada banyak teori etika tentang hal tersebut. Jika boleh memberi saran, teori etika Solidaritas dari Richard Rorty bisa jadi satu titik tolak yang relevan dalam membahas hal ini. “Cruelty is the worst thing we do,” ucap Rorty dalam bukunya yang berjudul `Contingency, Irony, and Solidarity` (1989). Jika sudah begitu lazim disebut aksi horor pembunuhan sebagai sebuah kekejaman, maka bagaimana dengan tindak ekspresi verbal atau literal yang menyakiti orang lain? Let us live with peaceful love!

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Advertisement

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/717/original/002703900_1438249691-user-default.png)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/793946/original/005471300_1421075139-Karl_Lagerfeld_on_Charlie_Hebdo_0115.png)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/159/original/053053200_1469445063-Irna_Profile.jpg)

/kly-media-production/medias/4803465/original/064221900_1713278942-aulfiantika.jpg)

/kly-media-production/medias/4233192/original/034645300_1668997375-pexels-anna-shvets-6593778_1_.jpg)

/kly-media-production/medias/4794866/original/010892000_1712280673-MLK00917.jpg)

/kly-media-production/medias/4793998/original/007114700_1712209703-Gambar_WhatsApp_2024-04-03_pukul_18.48.31_e1ba452c.jpg)

/kly-media-production/medias/4751613/original/012651100_1708706080-Screenshot_2024-02-23-09-58-29-22.jpg)

/kly-media-production/medias/4789689/original/099288900_1711865405-WhatsApp_Image_2024-03-31_at_12.53.22_efc57c9f.jpg)

/kly-media-production/medias/4788187/original/028006800_1711659690-WhatsApp_Image_2024-03-28_at_5.21.35_PM.jpeg)

/kly-media-production/medias/4786831/original/094074900_1711543721-WhatsApp_Image_2024-03-27_at_7.48.00_PM__1_.jpeg)

/kly-media-production/medias/4784914/original/061149300_1711439544-TM_1.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1554823/original/af5ef8e82b93c7f9744832f8942b994f127_IMG_4594-01.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4811702/original/066389800_1713951016-assadssss.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4812756/original/005059000_1714038061-insta-save.net_InstagramPost_arohali_3353246444625149435.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/4812691/original/095761500_1714035044-pemakaman-mooryati-soedibyo-dilakukan-secara-militer-di-bogor-_-liputan-6-4adaf0.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4811673/original/022419500_1713949921-ms_pendiri_mustika_ratu.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/4813994/original/091949100_1714124479-liputan6-update-26-april-2024-pecahan-3-68007e.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4810884/original/063811300_1713911008-IMG_20240423_210219_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4810769/original/006190500_1713885517-Gambar_WhatsApp_2024-04-23_pukul_22.01.00_35fb8c37.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4813012/original/041223600_1714048594-Snapinsta.app_434464455_934604894976727_6577621084539136374_n_1080.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/4813004/original/048241800_1714047312-news-flash-showbiz-25-april-2024-b76cfb.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4812328/original/059429200_1714013165-Chandrika_Chika_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4812048/original/010391500_1713965759-Banner_Infografis_KPU_Tetapkan_Prabowo-Gibran__Presiden_dan_Wapres_Terpilih_2024-2029.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4812185/original/026546700_1713987534-WhatsApp_Image_2024-04-25_at_02.23.21.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/4811820/original/052838400_1713953406-liputan6-update-24-april-2024-pecahan-1-78e2b9.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4811303/original/010556200_1713939224-RELAWAN_PASLON_1__2___3_aa.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4811014/original/006705500_1713927616-Screenshot_20240424_091927_YouTube.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4648806/original/068385700_1699975170-20231114-Pengundian_No_Urut-FAI_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3538569/original/015307700_1629173438-LIGA_BRI_LIGA_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4493724/original/029151600_1688662490-20230702BL_BRI_Liga_1_2023-2024_Dewa_United_Vs_Arema_FC_Stok_40.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4543894/original/060490500_1692440853-20230819AA_BRI_Liga_1_Persikabo_Vs_Madura_United-67.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4811965/original/030537300_1713961311-BRI_Liga_1_Super_Big_Match_PERSIB_Bandung_vs_Borneo_FC_Samarinda_ATK_Bolanet.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4326671/original/011475000_1676546353-20230216IY_BRI_Liga_1_Bhayangkara_FC_vs_Persija_Jakarta_18.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4802383/original/013165100_1713199126-IMG-20240415-WA0008.jpg)